Новости медицины

18.04.2025

Памятка участникам СВО и членам их семей о льготах, мерах социальной поддержки 2024

18.04.2025

Памятка участникам СВО и членам их семей о льготах, мерах социальной поддержки 2024

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

- оказание необходимой медицинской помощи участникам специальной военной операции и члена их семей;

- прохождение профилактических осмотров, в том числе диспансеризация, а также госпитализация членов семей участников СВО и ветеранов боевых действий осуществляется в первоочередном порядке

email: info@minzdrav.alania.gov.ru ул. Нальчикская, 3 а, тел. (8672) 403892

Памятка (файл для скачивания)

Такой разный инсульт

Такой разный инсульт

Когда врач говорит слово «инсульт», на самом деле речь может идти о трех различных заболеваниях.

--Первое место по распространенности занимает ишемический инсульт. Это инсульт, связанный с затруднением поступления крови к какому-то отделу мозга, как правило, в результате тромба.

--Второе место занимает геморрагический инсульт или внутримозговое кровоизлияние. В этом случае рвутся стенки кровеносных сосудов, и кровь попадает непосредственно в мозг.

--Третье место за так называемым нетравматическим субарахноидальным кровоизлиянием. Его не так давно стали выделять в отдельный вид, обычно совмещая с геморрагическим инсультом. Это тоже разрыв кровеносного сосуда, однако, кровь попадает не внутрь мозговой ткани, а между мягкой и паутинной оболочками головного мозга.

Симптомы инсульта:

головокружение, потеря равновесия, дезориентация;

несвязная, невнятная речь;

онемение, слабость или паралич одной стороны тела;

потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;

внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой.

Помочь может каждый!

Существует довольно простой, но надежный тест для диагностики инсульта в домашних условиях (позволяет диагностировать инсульт в 80% случаев).

Суть этого теста состоит в следующем:

Человека просят улыбнуться или показать зубы. При инсульте формируется заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»).

Человека просят поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается.

Человека просят сказать простую фразу. При инсульте не получается четко и правильно выговорить простую фразу, речь неразборчива, невнятна.

При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление!

Дата публикации 1.11.2025

Ожирение является одним из факторов риска развития инсульта

Ожирение является одним из факторов риска развития инсульта

Ожирение является одним из факторов риска развития инсульта — острого нарушения мозгового кровообращения, которое может привести к серьёзным последствиям, вплоть до инвалидности или летального исхода.

Люди с ожирением чаще страдают от других заболеваний, которые могут увеличить риск инсульта, таких как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, избыточный вес создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что может способствовать возникновению проблем с кровообращением в мозге.

Как снизить риски?

* Следите за своим весом и старайтесь поддерживать его в норме.

* Ведите активный образ жизни: занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе.

* Следите за питанием: употребляйте больше овощей, фруктов и нежирных продуктов.

* Контролируйте артериальное давление и уровень сахара в крови.

* Регулярно проходите медицинские осмотры.

Важно помнить, что профилактика инсульта — это не только забота о своём здоровье, но и ответственность перед близкими людьми. Если вы заметили у себя или у своих близких симптомы, указывающие на возможное нарушение мозгового кровообращения, немедленно обратитесь к врачу.

Дата публикации 31.10.2025

Почему курение повышает риск инсульта

Почему курение повышает риск инсульта

Курение ускоряет формирование холестериновых бляшек и повышает риск возникновения ишемического инсульта, когда оторвавшийся тромб закупоривает сосуд, что приводит к нарушению кровообращения в одном из отделов мозга. Никотин также способен сужать сосуды, и это не идет им на пользу. Поэтому у курильщиков выше риск перенести геморрагический инсульт — кровоизлияния в мозг из-за разрыва сосуда.

Курение может вызывать образование тромбов. Есть связь между курением и атеросклерозом — уплотнением стенок артерий. Атеросклероз является одной из причин ишемического инсульта. При попадании никотина в кровь холестерина осаживается на поверхности стенок сосудов, образуются бляшки. Их разрыв может привести к образованию тромбов, а затем и инсульту.

Никотин истончает сосуды. И делает их менее эластичными. Курение также способствует сужению просвета кровеносных артерий.

Никотин изменяет свойства крови. Она становится более вязкой и быстрее свертывается. В результате повышается способность образования тромбов и возрастает риск инсульта.

Курение усиливает воспаление в мозге. Регулярное курение табака усиливает в головном мозге воспаление и оксидантный стресс — дисбаланс химических веществ, который может привести к его повреждению.

Дата публикации 30.10.2025

Повышенный уровень холестерина в крови и риск инсульта

Повышенный уровень холестерина в крови и риск инсульта

Повышенный уровень холестерина в крови — это состояние, при котором в крови содержится избыточное количество липидов, включая холестерин. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая риск развития инсульта.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Он может быть ишемическим (при закупорке сосуда) или геморрагическим (при разрыве сосуда). Повышенный уровень холестерина может увеличить риск ишемического инсульта.

Почему повышенный холестерин увеличивает риск инсульта?

Высокий уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Эти бляшки могут сужать просвет сосудов и нарушать кровоток, что увеличивает риск образования тромбов и может стать причиной закупорки сосуда, питающего мозг, и, как следствие, ишемического инсульта.

Что делать?

Для снижения уровня холестерина и риска инсульта важно вести здоровый образ жизни и регулярно проходить медицинские обследования. Необходимо обратиться к врачу для получения индивидуальных рекомендаций по изменению образа жизни и назначения лечения, если это необходимо.

Здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и управление стрессом помогут снизить уровень холестерина и минимизировать риск инсульта. Также важно контролировать другие факторы риска, такие как артериальное давление и уровень сахара в крови.

Забота о здоровье — залог долгой и активной жизни без серьёзных проблем.

Дата публикации 29.10.2025

Артериальная гипертензия и риск ишемического инсульта

Артериальная гипертензия и риск ишемического инсульта

Артериальная гипертензия (АГ) — это состояние, при котором артериальное давление повышено. Оно может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая удвоение риска ишемического инсульта.

Ишемический инсульт — это нарушение мозгового кровообращения, при котором происходит закупорка сосуда, питающего мозг. Это может привести к повреждению тканей мозга и нарушению функций организма.

Почему АГ увеличивает риск инсульта?

При артериальной гипертензии нагрузка на сосуды увеличивается, что может привести к их повреждению. Это, в свою очередь, может вызвать образование тромбов или разрыв сосудов, что и является причиной ишемического инсульта.

Что делать?

Регулярный контроль артериального давления и его поддержание в норме — важный шаг для снижения риска инсульта. Необходимо обратиться к врачу для подбора индивидуального плана лечения и контроля состояния здоровья.

Помимо этого, важно вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью, избегать стрессов и регулярно проходить медицинские осмотры. Это поможет не только контролировать артериальное давление, но и минимизировать риск других заболеваний, которые также могут способствовать развитию инсульта.

Забота о здоровье — залог долгой и активной жизни без серьёзных проблем.

Дата публикации 28.10.2025

С возрастом риск развития инсульта значительно возрастает.

С возрастом риск развития инсульта значительно возрастает.

С возрастом риск развития инсульта значительно возрастает. Это связано с естественными изменениями в организме, такими как ухудшение состояния сосудов, повышение артериального давления и другие хронические заболевания.

Пожилые люди часто имеют несколько факторов риска, которые могут способствовать развитию инсульта, включая гипертонию, диабет, высокий уровень холестерина и сердечно-сосудистые заболевания. Важно регулярно проходить медицинские осмотры и контролировать своё здоровье, чтобы минимизировать риск.

Кроме того, с возрастом может снижаться скорость реакции и координация движений, что также может увеличивать вероятность падений и травм, которые могут привести к инсульту.

Поэтому пожилым людям особенно важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физической активностью и избегать стрессов. Регулярные медицинские осмотры помогут своевременно выявить и контролировать хронические заболевания.

Если вы или ваши близкие достигли пожилого возраста, не забывайте о важности профилактики инсульта. Забота о здоровье — это залог долгой и активной жизни.

Дата публикации 27.10.2025

Хорошее самочувствие и отличное здоровье начинаются с правильного функционирования нашего кишечника.

Хорошее самочувствие и отличное здоровье начинаются с правильного функционирования нашего кишечника.

Хорошее самочувствие и отличное здоровье начинаются с правильного функционирования нашего кишечника. Питательные вещества, полученные из еды, усваиваются организмом именно здесь, а нарушение микрофлоры кишечника может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Именно поэтому правильный подбор продуктов питания имеет первостепенное значение.

Среди множества продуктов особое место занимают фрукты и овощи. Но почему именно они столь эффективны для улучшения состояния кишечника?

Причины положительного эффекта фруктов и овощей

Высокое содержание клетчатки. Основная причина, по которой врачи настоятельно рекомендуют увеличивать потребление овощей и фруктов, заключается в высоком содержании растворимой и нерастворимой клетчатки. Растворимая клетчатка превращается в гелеобразное вещество, которое смягчает стул и облегчает его прохождение по кишечнику. Нерастворимая клетчатка действует как естественный скраб, стимулируя моторику кишечника и избавляя от токсинов и шлаков.

Богатый источник пребиотиков. Такие фрукты, как яблоки, бананы и персики, содержат особый тип углеводов — пребиотики, которые служат пищей полезным бактериям кишечника. Поддерживая рост этих бактерий, мы получаем стабильную и правильную работу всей микробиоты кишечника.

Антисептические свойства. Свежие овощи и фрукты обладают природными антисептиками, уничтожающими патогенные бактерии и вирусы, что препятствует воспалительным процессам в слизистой оболочке кишечника.

Обилие воды. Вода необходима для гидратации организма и правильной консистенции стула. Многие фрукты и овощи имеют высокий процент содержания жидкости, благодаря чему увлажняют кишечник и облегчают движение содержимого.

Повышение уровня ферментов. Ферменты, содержащиеся в сырых овощах и фруктах, активизируют расщепление белков, жиров и углеводов, делая этот процесс эффективным и менее обременительным для поджелудочной железы и печени.

Примеры лучших фруктов и овощей для здоровья кишечника

Авокадо: Высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот, магния и калия делают авокадо идеальным продуктом для восстановления функций кишечника.

Свёкла: Отличается высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, отлично подходит для детоксикации и очищения кишечника.

Огурцы: Идеальны для устранения обезвоживания и нормализации водного баланса в кишечнике.

Апельсины: Источник витамина C и клетчатки, полезен для снятия воспаления и ускорения заживления ран в кишечнике.

Капуста: Любой вид капусты положительно воздействует на здоровье кишечника, снабжая организм пищевыми волокнами и противовоспалительными элементами.

Дата публикаций 24.10.2025

Наш мозг потребляет большое количество энергии и требует постоянного поступления полезных веществ.

Наш мозг потребляет большое количество энергии и требует постоянного поступления полезных веществ.

Наш мозг потребляет большое количество энергии и требует постоянного поступления полезных веществ. Некоторые важные компоненты растительного происхождения особенно полезны для поддержки психического благополучия:

Антиоксиданты: Содержатся в ярких фруктах и овощах (черника, шпинат). Помогают защищать нервные клетки от окислительного стресса.

Омега-3 жирные кислоты: Присутствуют в зелёных листовых овощах, семенах льна и орехах. Поддерживают нормальное функционирование мозга и настроение.

Магний: Обнаруживается в бобовых, семечках тыквы и тёмно-зелёных овощах. Улучшает сон и уменьшает чувство тревоги.

Флавоноиды: Найдены в цитрусовых, красном винограде и чае. Повышают когнитивные способности и память.

Исследования показывают, что сбалансированная диета, богатая натуральными продуктами, способна снизить риск возникновения депрессий и тревог. Большое исследование австралийских учёных выявило прямую связь между высоким уровнем употребления фруктов и улучшением настроения.

Кроме того, полезные вещества из овощей усиливают выработку серотонина («гормона радости»), что повышает устойчивость к стрессу и позволяет легче переносить трудности повседневной жизни.

Вот несколько простых советов, как сделать свою диету ещё полезнее для психического состояния:

Добавляйте яркие цвета: старайтесь употреблять много разных цветов овощей и фруктов каждый день.

Готовьте пищу правильно: минимально обработанные продукты сохраняют максимум ценных компонентов.

Контролируйте порции: лучше часто и небольшими порциями, чем редко и большими.

Дата публикация 23.10.2025

Здоровое питание существенно влияет на качество и продолжительность нашей жизни.

Здоровое питание существенно влияет на качество и продолжительность нашей жизни.

Современная наука подтверждает давно известную истину: здоровое питание существенно влияет на качество и продолжительность нашей жизни.

Среди всех составляющих рациона особое внимание уделяется фруктам и овощам. Давайте разберемся, почему именно они играют такую важную роль.

Почему важна растительная пища?

Разнообразие полезных элементов:Овощи и фрукты насыщены множеством необходимых нашему организму соединений. Это антиоксиданты, минералы, витамины и фитохимикалии, которые работают синергически, защищая наше здоровье. Вот лишь некоторые преимущества регулярного потребления:

Укрепление иммунитета: Витамин C, содержащийся в цитрусовых, ягодах и зелени, укрепляет защитные силы организма, предотвращая развитие инфекций и болезней.

Защита сердца: Калий, присутствующий в картофеле, томатах и авокадо, нормализует артериальное давление и работу сердечной мышцы.

Поддержка пищеварения: Богатые клетчаткой продукты вроде яблок, груш и брокколи способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта, предупреждая заболевания ЖКТ.

Предотвращение рака: Антиоксидантные свойства многих растений (например, ликопин в помидорах или антоцианы в чернике) снижают риски онкологических заболеваний.

Многочисленные научные исследования подчеркивают положительное влияние диеты, богатой свежими плодами, на увеличение продолжительности жизни. Один из крупных мета-анализов показал, что даже небольшие изменения в рационе способны значительно снизить смертность от основных хронических заболеваний.

Особенно полезными признаны листовая зелень, крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста), ягоды и цитрусовые. Их ежедневное включение в меню помогает уменьшить вероятность инсультов, инфарктов, гипертонии и сахарного диабета второго типа.

Дата публикации 22.10.2025

Фрукты и овощи играют ключевую роль в обеспечении полноценного роста и развития ребенка.

Фрукты и овощи играют ключевую роль в обеспечении полноценного роста и развития ребенка.

Фрукты и овощи играют ключевую роль в обеспечении полноценного роста и развития ребенка. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, необходимыми для поддержания здоровья организма.

Витамины: Фрукты и овощи содержат витамины A, C, E и B-комплекс, которые поддерживают иммунную систему, улучшают зрение, укрепляют кости и зубы, а также помогают организму бороться с инфекциями.Например, морковь является отличным источником витамина А, необходимого для нормального зрения и здоровой кожи. Яблоки и цитрусовые богаты витамином С, способствующим усвоению железа и поддержанию иммунной системы.

Минералы: Овощи обеспечивают организм кальцием, железом, магнием и цинком. Кальций важен для формирования крепких костей и зубов, железо предотвращает анемию, магний необходим для функционирования мышц и нервной системы, а цинк поддерживает иммунитет.

Антиоксиданты: Эти вещества защищают клетки от повреждений свободными радикалами, снижая риск заболеваний и замедляя процессы старения клеток.

Клетчатка: Клетчатка способствует нормальной работе кишечника, улучшает пищеварение и помогает предотвратить запоры. Она также снижает уровень холестерина и сахара в крови, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Чтобы дети получали достаточное количество витаминов и минералов из фруктов и овощей, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Включайте разнообразные фрукты и овощи в рацион ежедневно.

Готовьте блюда из свежих продуктов, используя разные способы приготовления: варите, тушите, запекайте или готовьте на пару.

Привлекайте детей к процессу выбора и приготовления пищи, чтобы повысить интерес к здоровым продуктам.

Предлагайте детям разноцветные овощи и фрукты, чтобы обеспечить широкий спектр питательных веществ.

Таким образом, регулярное потребление фруктов и овощей обеспечит ребенку полноценное питание, необходимое для здорового роста и развития.

Дата публикации 21.10.2025

С 20 по 26 октября проводится неделя популяризации овощей и фруктов

С 20 по 26 октября проводится неделя популяризации овощей и фруктов

Овощи и фрукты занимают важное место в рационе человека, они являются ценным источником витаминов, углеводов, органических кислот и минеральных веществ.

Польза плодоовощной продукции неоспорима, поэтому они должны быть основой рациона для обеспечения нормального функционирования организма.

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, необходимо потреблять не менее 400 грамм овощей и фруктов в день.

Оптимальное количество зависит от целого ряда факторов, включая возраст, пол и уровень физической активности человека.

Потребление овощей и фруктов в достаточном (и даже выше рекомендуемого) количестве приносит многоплановую пользу:

1. Способствует росту и развитию детей.

2. Увеличивает продолжительность жизни.

3. Способствует сохранению психического здоровья.

4. Обеспечивает здоровье сердца.

5. Снижает риск онкологических заболеваний.

6. Снижает риск ожирения.

7. Снижает риск развития диабета.

8. Улучшает состояние кишечника.

9. Улучшает иммунитет.

Дата публикации 20.10.2025

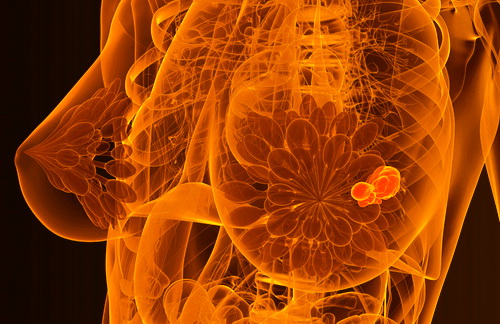

Как ожирение и проблемы с сердцем увеличивают риск рака молочной железы

Как ожирение и проблемы с сердцем увеличивают риск рака молочной железы

Избыточный вес способствует развитию гормональных нарушений, особенно касающихся эстрогенов, основных женских половых гормонов. Жировая ткань производит дополнительные количества эстрогена, который оказывает стимулирующее действие на клетки груди, способствуя их ускоренному росту и увеличению риска злокачественных изменений. Женщины с избыточным весом имеют повышенный уровень инсулиноподобного фактора роста (IGF-1), что также стимулирует рост клеток, включая раковые.

Кроме того, ожирение связано с хроническими воспалительными процессами, усиливающими окислительный стресс в организме. Это ведет к повреждению ДНК и повышению вероятности мутаций, провоцирующих развитие опухолей.

Сердце играет ключевую роль в поддержании нормального кровоснабжения тканей организма, обеспечивая доставку кислорода и питательных веществ. Проблемы с сердцем снижают эффективность кровообращения, приводя к ухудшению питания органов и тканей, включая молочные железы. Хроническая ишемия молочных желез увеличивает риски онкологических заболеваний, поскольку недостаток кислорода вызывает гипоксическое повреждение клеточных структур и повышает активность факторов ангиогенеза, участвующих в развитии опухоли.

Высокое артериальное давление, атеросклероз сосудов и нарушения сердечного ритма дополнительно ухудшают кровообращение и создают условия для прогрессирования патологического процесса.

Таким образом, ожирение и болезни сердца представляют собой комплексные факторы риска, существенно увеличивающие вероятность возникновения и прогрессирования рака молочной железы. Регулярная физическая активность, правильное питание и контроль веса помогают снизить этот риск.

Дата публикации 17.10.2025

Питание при раке молочной железы

Питание при раке молочной железы

Питание при раке молочной железы

Нездоровое питание повышает риск развития рака молочной железы.

Поддержание нормальной для роста, возраста и пола массы тела — главная задача человека с диагнозом рака молочной железы.

❗Избыточная масса тела является фактором риска развития заболевания в постменопаузе и затрудняет первичную диагностику патологии. Существенная прибавка в весе в процессе лечения рака также сопряжена с риском рецидива.

В данном случае контроль рациона является обязательным.

В рационе непременно учтите следующие моменты ????

????Пищевые волокна

Пищевые волокна содержатся в цельных растительных продуктах (фрукты, овощи и бобовые) и оказывают множественные благотворные эффекты на углеводный и жировой обмен, а также стимулируют процессы восстановления клеток.

????Крестоцветные

К овощам семейства крестоцветных относятся: брокколи, кудрявая, белокочанная, цветная капусты. Ежедневное потребление крестоцветных может способствовать подавлению роста раковых клеток, тем самым помогая в профилактике и лечении рака молочной железы.

????Каротиноиды — естественные пигменты продуктов желтооранжевого цвета (морковь, тыква), а также овощей с темнозелёными листьями (капуста, шпинат, свекла). Эти вещества подавляют индуцированный инсулиноподобным фактором роста 1 типа опухолевый рост и снижают эстрогенную активность в клетках опухоли.

????Фрукты

Несмотря на отсутствие прямой связи между потреблением фруктов и заболеванием, по данным некоторых исследований высокое потребление цитрусовых и розоцветных (яблоко, груша, слива, персик, айва, абрикос) способствовало профилактике рака молочной железы. Фрукты уменьшают тягу к сладкому, содержат полифенолы и каротиноиды, снижающие окислительный стресс и воспаление.

????Мясо, мясные продукты

Красное и переработанное мясо — факторы риска развития рака молочной железы из-за дополнительного введения эстро-5 генов крупному рогатому скоту, а также канцерогенов, образующихся во время приготовления пищи. Жарение при высокой температуре увеличивает образование потенциально проканцерогенных соединений. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса (телятина, говядина) до 300 г готового продукта в неделю.

????Соя

Запрет на потребление продуктов, содержащих сою при заболеваниях репродуктивной системы – распространенный миф, который позднее был опровергнут множеством исследований. Соя содержит изофлавоны – подобные эстрогену соединения, которые конкурируют за связывание с его рецепторами и обладают антиэстрогенными свойствами. Некоторые ученые упоминали снижение частоты смертности и рецидивов рака молочной железы при потреблении данного продукта, однако положительное влияние отмечалось только в исследованиях среди азиатских женщин, тогда как среди западного населения не было обнаружено никакой связи. Американское общество по борьбе с раком даёт более осторожные рекомендации: женщинам, страдающим раком молочной железы, следует употреблять сою в умеренных количествах.

????Молоко и молочные продукты

Молочные продукты содержат комбинацию нутриентов (насыщенные жиры, кальций, витамин Д, линоленовая кислота) с различными эффектами. Известно, что высокое потребление кальция и витамина Д связано с низким риском развития рака молочной железы, но имеющиеся в молоке насыщенные жирные кислоты и инсулиноподобный фактор роста 1 типа, а также различные потенциально канцерогенные пестициды, использующиеся в молочной промышленности, способствуют прогрессированию заболевания.

‼При наличии сопутствующих заболеваний (ожирение, подагра, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет 2 типа), требуется подбор индивидуального рациона питания у врача-диетолога. Только профессионал может учесть многообразие ваших проблем и сделать питание эффективным лекарством.

Дата публикации 16.10.2025

Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин

Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин

Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья предусмотрена одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации.

Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья проводится в целях выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода репродуктивного здоровья, а также факторов риска их развития.

Поданным статистики лишь 6% женщин репродуктивного возраста проходят диспансеризацию. По данным Росстата, частота бесплодных браков колеблется от 17 до 24%, в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считается показатель 15%.

На первом этапе диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья женщины проводятся следующие мероприятия:

прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;

пальпация молочных желез;

осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование;

микроскопическое исследование влагалищных мазков;

цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала;

в возрасте 18-29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР.

Первый этап скрининга можно пройти раз в год в любой день цикла, кроме дней менструального кровотечения.

На втором этапе диспансеризации проводятся дополнительные обследования по результатам первого этапа (при наличии показаний) для уточнения диагноза заболевания (состояния):

в возрасте 30-49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла;

ультразвуковое исследование молочных желез;

повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом.

В результате определяется группа здоровья у женщин:

первая группа: пациентки без хронических гинекологических заболеваний и факторов риска их развития;

вторая группа: пациентки без гинекологических заболеваний, но у которых есть факторы риска, например, вредные привычки, хронические соматические заболевания, влияющие на репродуктивную систему;

третья группа: женщины с гинекологическими заболеваниями, которые требуют диспансерного наблюдения или специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Дата публикации 15.10.2025

Курение является одним из факторов риска развития рака молочной железы.

Курение является одним из факторов риска развития рака молочной железы.

Хотя прямой причинно-следственной связи между курением и раком груди не установлено, многочисленные исследования показывают, что табачный дым содержит канцерогенные вещества, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний, включая рак молочной железы.

Факторы риска

Длительность курения: Чем дольше женщина курит, тем выше риск развития рака молочной железы.

Интенсивность курения: Количество сигарет, выкуриваемых ежедневно, также влияет на риск заболевания.

Воздействие пассивного курения: Даже женщины, которые сами не курят, но регулярно подвергаются воздействию табачного дыма, имеют повышенный риск развития рака молочной железы.

Канцерогены, содержащиеся в табаке, могут повреждать ДНК клеток, вызывая мутации, которые приводят к раку.

Курение снижает уровень антиоксидантов в организме, что ослабляет защитные механизмы против свободных радикалов.

Табачный дым нарушает гормональный баланс, влияя на выработку эстрогенов, что может увеличить риск развития гормонозависимых опухолей.

Для снижения риска развития рака молочной железы рекомендуется отказаться от курения и избегать пассивного курения. Регулярные обследования и здоровый образ жизни также играют важную роль в профилактике этого заболевания.

Таким образом, хотя курение само по себе не вызывает рак молочной железы, оно значительно повышает вероятность его возникновения. Поэтому отказ от курения является важным шагом в снижении риска развития этого серьезного заболевания.

Дата публикации 14.10.2025

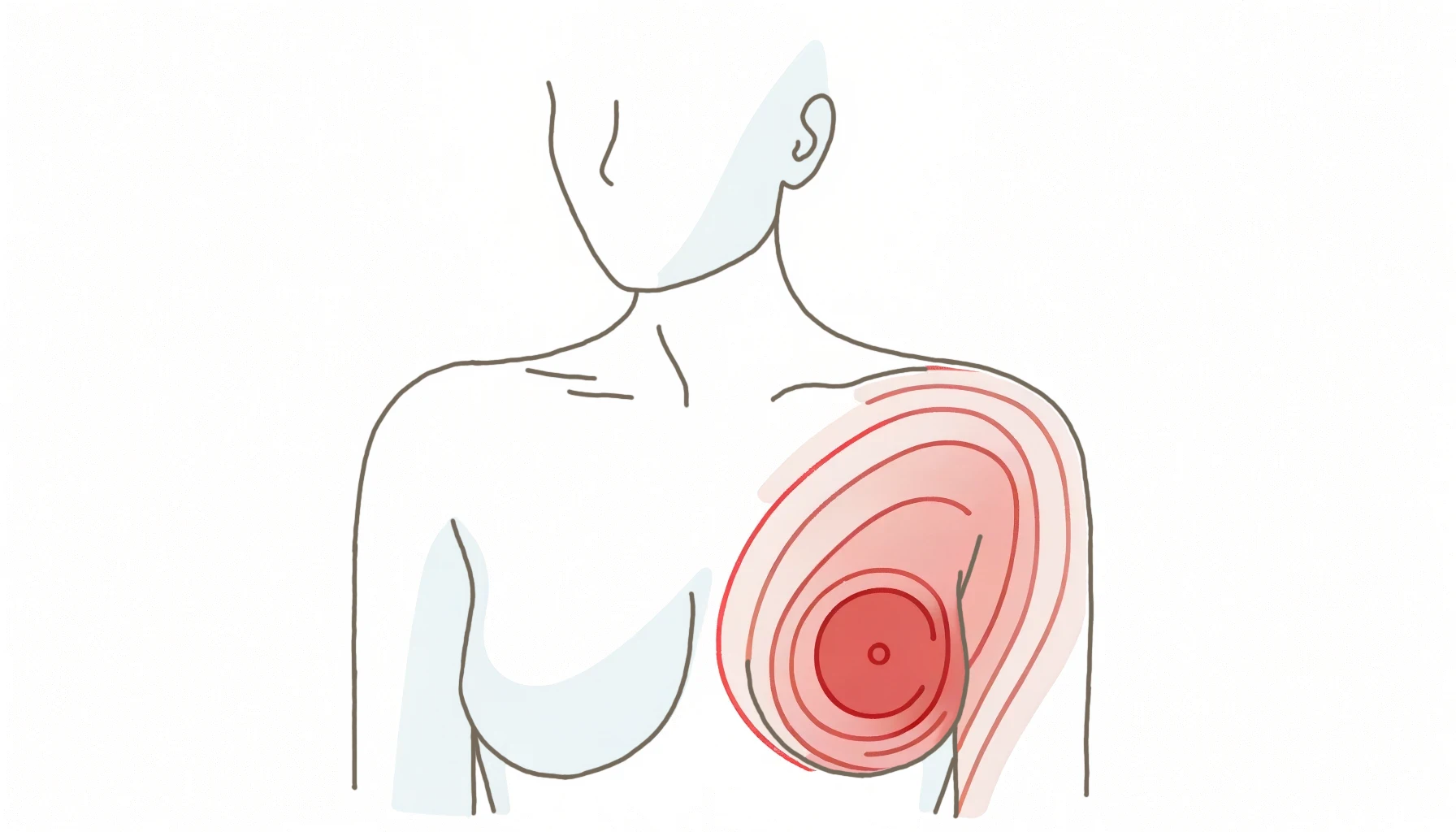

13-19 октября Неделя борьбы с раком молочной железы

13-19 октября Неделя борьбы с раком молочной железы

Как снизить риски рака груди: на что можно повлиять, а на что нет

Не существует верного способа предотвратить возникновение рака груди. Однако можно снизить риски, изменив образ жизни.

Остается актуальной истина, что предупредить рак молочной железы (РМЖ) намного гуманнее, легче и дешевле, чем лечить его. При этом возможности профилактики РМЖ используются далеко не в полной мере по причине недостатка знаний о них среди населения. Все известные факторы риска РМЖ подразделяются на контролируемые и неконтролируемые нами. Не контролируемые это возраст и наследственность.

Для того, чтобы предупредить и не допустить появление опухоли, нужно заняться укреплением иммунитета, обратить внимание на образ жизни:

контролировать массу тела

Повышенная масса тела или резкий набор веса связаны с более высоким риском возникновения рака груди в период после менопаузы.

придерживаться здорового питания

Исключить переедание, и ограничить употребление высококалорийных продуктов и животных жиров. Ежедневно употреблять 400-500 граммов свежих фруктов и овощей. Ежедневно выпивать свою норму воды: вода очищает организм от шлаков и токсинов

быть физически активной

Исследования показывают, что даже умеренная физическая активность снижает риски возникновения заболевания. Взрослым рекомендовано уделять умеренной физической активности как минимум 150 минут в неделю. К умеренной активности относятся быстрая ходьба или растяжка, плавание, подъем по лестнице пешком.

Интенсивным тренировкам рекомендуется уделять не менее 75 минут в неделю. Сюда относятся все упражнения, при которых значительно учащается пульс и дыхание – например, аэробные тренировки и бег.

отказаться от употребления алкоголя и курения

Употребление алкоголя действительно повышает риск развития рака молочной железы.

кормите детей грудью

Грудное вскармливание снижает риск развития РМЖ. Не стоит забывать, что грудное вскармливание весьма благополучно сказывается на развитии и здоровье ребенка

профилактические обследования молочных желез, включающие маммографию и осмотр специалиста

В зависимости от известных факторов риска, женщины в возрасте 40-50 лет должны проходить маммографию ежегодно или один раз в два года, а в возрасте старше 50 лет – ежегодно.

Какой фактор повышает риск заболевания раком груди?

возраст 40+;

наследственность: мама, бабушка, тетя, сестра и т.д. по материнской линии болели/болеют раком молочной железы и раком яичников;

доброкачественные образования молочной железы;

гормональные сбои;

ожирение;

поздние первые роды;

непродолжительное и неполноценное грудное вскармливание;

травмы груди, а также ношение неправильного нижнего белья;

психоневрогенный фактор: хронические ситуационные стрессы, депрессия;

вредные привычки – курение и употребление спиртного;

женское одиночество.

Стрессы, негативные мысли снижают защитные силы организма и приводят к развитию многих заболеваний, в том числе и рака. Старайтесь искать позитивное во всем, что вас окружает, и не поддавайтесь мрачному настроению.

Дата публикации 13.10.2025

Список полезных привычек, способствующих поддержанию и улучшению психического здоровья:

Список полезных привычек, способствующих поддержанию и улучшению психического здоровья:

1. Регулярные физические нагрузки

Физическая активность снижает уровень стресса, улучшает настроение благодаря выработке эндорфинов («гормонов счастья») и способствует общему укреплению организма.

2. Медитация и техники релаксации

Практики осознанности помогают снизить тревожность, стресс и улучшают способность справляться с жизненными трудностями.

3. Здоровое питание

Правильное питание обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами, положительно влияющими на мозг и нервную систему.

4. Качественный сон

Регулярный полноценный сон важен для восстановления нервной системы и поддержания эмоционального баланса.

5. Социальные связи

Общение с близкими людьми укрепляет чувство поддержки и помогает справиться с одиночеством и депрессией.

6. Хобби и творчество

Занимаясь любимыми делами, мы отвлекаемся от повседневных забот, развиваем креативность и получаем удовольствие.

7. Организация времени и отдых

Разделение задач на приоритетные и второстепенные, установление четких целей позволяет избежать перегрузок и стрессов.

8. Поддержка психолога

При возникновении серьезных проблем полезно обратиться за профессиональной консультацией специалиста-психолога.

9. Избегание вредных привычек

Отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков позитивно влияет на состояние мозга и общее самочувствие.

Эти полезные привычки способствуют сохранению психического благополучия и повышают качество жизни каждого человека.

Дата публикации 10.10.2025

КАК ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМ?

КАК ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМ?

Установите систему требований в семье. Правила помогут ребенку чувствовать себя уверенно и спокойно. Неизвестность, хаос, постоянная смена требований, то соблюдение, то несоблюдение правил – всё это формирует тревожную личность. Правилам должны подчиняться и родители. Так дети чувствуют себя любимыми и видят, что уважение проявляется ко всем членам семьи.

Не будьте агрессором. Правила важны, но излишняя строгость заставит ребенка бояться вас, ваших реакций. Он может замкнуться в себе, утаивать и молчать из страха получить очередную порцию критики и негатива. Учитесь договариваться.

Уважайте мнение и чувства ребенка, не кричите. Крики и скандалы не принесут ничего кроме обид. Не обесценивайте чувства ребенка, даже если они кажутся вам нелогичными и несущественными. Он только учится жить во взрослом мире. Все эмоции важны, каждая из них – причина определенного душевного состояния. Помогите разобраться с этими ощущениями и их причинами. Так он научится понимать самого себя и других людей.

Поддерживайте и хвалите за достижения. Это развивает уверенность в себе и вдохновляет на новые победы. Учите ребенка мечтать, ставить цели и достигать их своими усилиями.

Научите принятию себя и своей внешности. Критика и насмешки никогда не делали человека уверенным в себе. Говорите ребенку, что он красивый и обаятельный. Указывайте на достоинства характера и изюминки во внешности.

Ранняя профориентация. Понаблюдайте и почувствуйте наклонности своего ребенка, чтобы помочь ему развить свои таланты, а не ваши ожидания.

Принимайте темперамент ребенка. Не пытайтесь его переделать. Помогите справиться с непростыми для него задачами. Трудное поведение часто зависит от возраста и сегодняшнего внутреннего состояния ребенка. Разговаривайте с детьми, искренне интересуйтесь их делами, умейте слушать.

Научите малыша основным правилам ЗОЖ: прогулки на свежем воздухе, полноценное регулярное питание и отдых, соблюдение режима дня.

Дата публикации 9.10.2025

Основные меры профилактики психического здоровья:

Основные меры профилактики психического здоровья:

- Полноценный отдых и здоровый сон не менее 8 часов в сутки. Глубокий сон способствует восстановлению нервной системы и является отличным профилактическим средством против развития психических заболеваний.

- Умеренные физические нагрузки. Необходимо регулярно заниматься спортом или выполнять другую работу, связанную с движением. Излишки адреналина накапливаются в организме и могут способствовать развитию психических расстройств. Физические нагрузки сжигают лишний адреналин и тем самым оказывают достаточно сильное профилактическое действие.

- Занятие любимым делом. Если основная деятельность человека не связана с любимым делом, важно уделять достаточно времени для хобби. Это поможет снять накопившееся напряжение.

- Отношения в семье. Этот пункт очень важен для крепкого здоровья психики. К отношениям в семье следует относиться серьезно, поскольку регулярные ссоры и скандалы с близкими людьми нередко являются причиной душевных расстройств.

В качестве дополнения к перечисленным методам рекомендуется посещать различные психологические тренинги. При отсутствии такой возможности, тренинги можно проводить самостоятельно.

Периодически следует устраивать нервно-эмоциональную разрядку, для этого отлично подойдет встреча с друзьями либо прогулка на свежем воздухе. Также для этой цели подходит активный отдых.

Дата публикации 8.10.2025